🇺🇸 日米関税の食い違いに学ぶどこで食い違った?「英語の読み方」

アメリカが日本に一律15%の関税を適用しました。日本政府は「15%以上は据え置き」と説明していましたが、実務はそうなっていません。

なぜか? 今回、正式な合意文書が作られていなかったのです。つまり「口頭や発表ベースの合意」だけで、米国の大統領令や国内法に反映されなかった可能性が高い。

なぜこうなった?

- 文書がないため確認できない — 双方が自分に都合のいい解釈を持ったまま発表。

- 実務は米国法優先 — 特例は書面化されていなければ適用しない。

- 修正が難しい — 後から「約束と違う」と主張しても証拠がない。

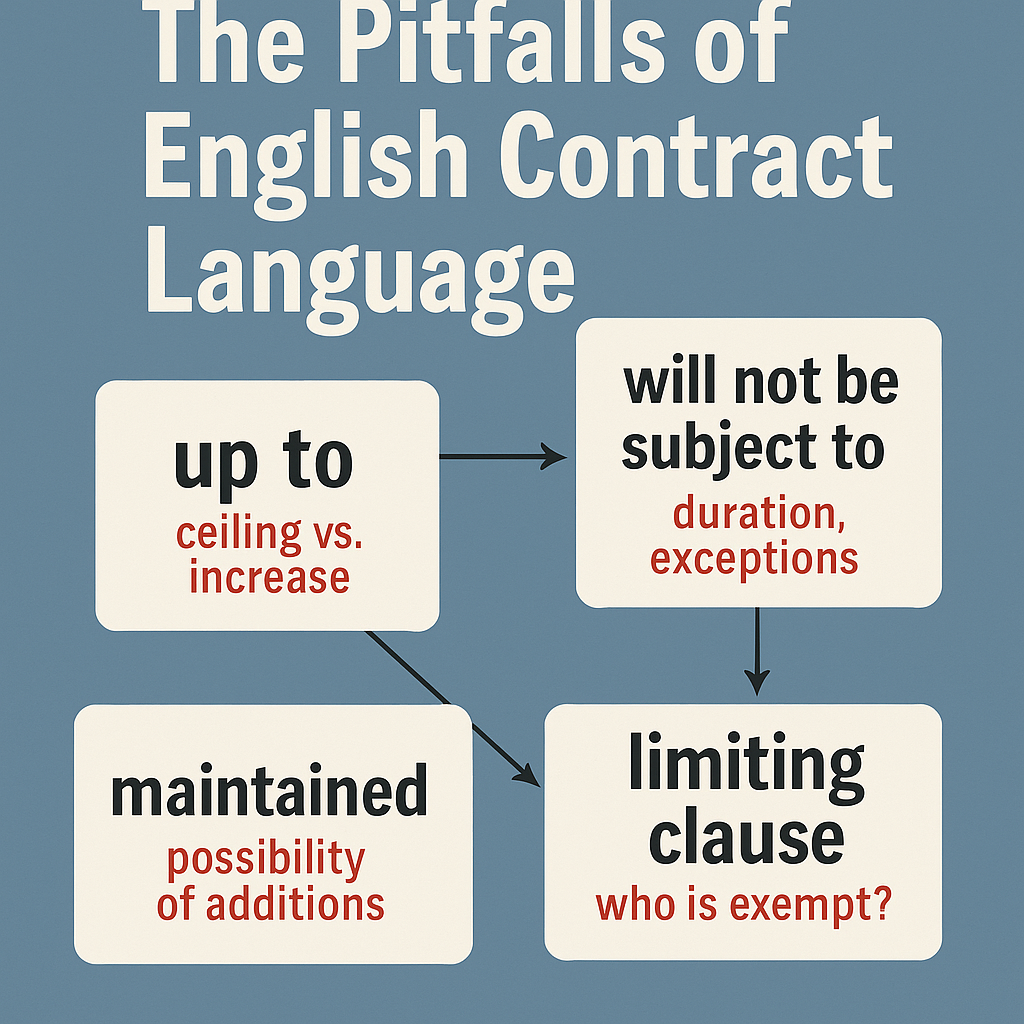

英語文のどこでズレる?(パターン①〜④)

パターン① “up to” 型

Tariffs on products from Japan with current rates below 15% will be increased up to 15%.

Products with rates of 15% or more will not be subject to additional duties.

- 日本側:最大で15%まで。つまり上限。

- 米側:

up toを「最大幅の上乗せ」と読む → 15%→30%も理屈上は可。

パターン② EU条件の流用型

For the European Union, products with rates of 15% or more will not be subject to the additional 15% duty.

(No mention of Japan in this clause.)

- 日本側:EUと同条件と思い込む。

- 米側:書かれていない国は免除対象外と解釈。

パターン③ 修飾節の位置

An additional 15% duty will be applied to all products from Japan, with rates of 15% or more exempted for the European Union.

- 日本側:「15%以上は日米とも免除」と広く読む。

- 米側:「免除はEUだけ」と限定的に読む。

パターン④ “maintained” の曖昧さ

Existing tariff rates of 15% or more will be maintained.

- 日本側:「据え置き」。

- 米側:「現行率を維持+別枠で加算も可」と読む余地。

英語契約・外交文書のコツ

| 表現 | 要注意ポイント | 安全サイドの読み |

|---|---|---|

up to |

上限か増加幅か。 | 両方の意味を排除できる書き方をする。 |

will not be subject to |

恒久か一時的か。 | 期間と適用範囲を明記。 |

| 但し書きの主体 | 誰にかかるか不明確。 | 国名を繰り返し明記。 |

maintained |

維持+別枠加算の可能性。 | no additional duties of any kindまで書く。 |

まとめ

今回は合意文書が作られていなかったため、日本側が想定した特例は米国の実施文書に反映されませんでした。

もし文書があったとしても、英語のあいまいさは大きなリスクになります。契約や外交での英語は「主体・範囲・上限下限・例外」をすべて明確にすることが大切です。

文書なしの合意は、外交ではほぼ意味がない。これが今回の教訓です。