人口減少は本当に危機?──資源・AI時代から見る「適正人口」と生物の本能

人口が減ると国が弱くなる。よく聞きますよね。

でも本当にそうでしょうか。

地球全体のバランス調整。日本にとっても悪い話ばかりではないはずです。

世界規模で見た人口と資源

世界人口は約80億人。日本は約1.2億人。

水や食糧、エネルギーは有限です。

いまは資源 < 人口の圧が強い状況になってしまいます。

- 水不足は世界で数十億人規模。

- 気候変動で農業生産は不安定。

- 化石燃料や地下水は再生に長い時間。

つまり、人口の“戻り”が起きても不思議ではないですよね。

日本の人口構造の現実

- 高齢者(65歳以上):総人口の3割超。

- 若年層(15歳未満):約1,380万人で減少。

- 生産年齢人口も縮小中。

- 出生数は過去最低水準。

従来は「子どもが少ない=労働力不足」。

でもその前提も変わりつつありますよね。

AIと自動化が変える労働需要

AI、ロボット、自動化が急速に進化。

人がやらなくていい仕事が増えています。

将来「全員分の雇用」を無理に作る発想は古くなるかもしれません。

- 省人化で必要労働は減少。

- 少数精鋭+機械化で生産性を維持・向上。

- 「人口を増やす」より「仕組みを変える」。

日本が養える人口の上限は下がっている?

国が安定して養える人数は、経済規模と制度設計で決まります。

省人化が進めば、必要な労働人口は減少。

その結果、「適正人口」は過去より小さくてよい可能性があります。

一時的な負担増と、その先の安定

いまは高齢者が多く、負担が重い。

ただ、数十年後には大きな山が過ぎ、年齢構成は落ち着きます。

規模は小さくても、均衡した社会へ移れるかもしれません。

適正人口という発想

地球規模だと30〜50億人が持続可能という説もあります。

日本で言えば、6,000〜8,000万人が無理のない規模かもしれません。

大事なのは「増やすか減らすか」ではなく、どう減らすか・どう維持するかです。

人口減少は生物の本能?

生物には環境収容力があります。

資源が厳しくなると、繁殖は抑制されがちです。

これを「密度効果」と呼びます。

人間も例外ではありません。

経済不安や将来不安などの社会的ストレス。

これらが出生率を下げる方向に働いている可能性があります。

つまり、いまの少子化は生物的傾向+社会要因の重なり。

「本能的な安全装置」という比喩も成り立つかもしれませんよね。

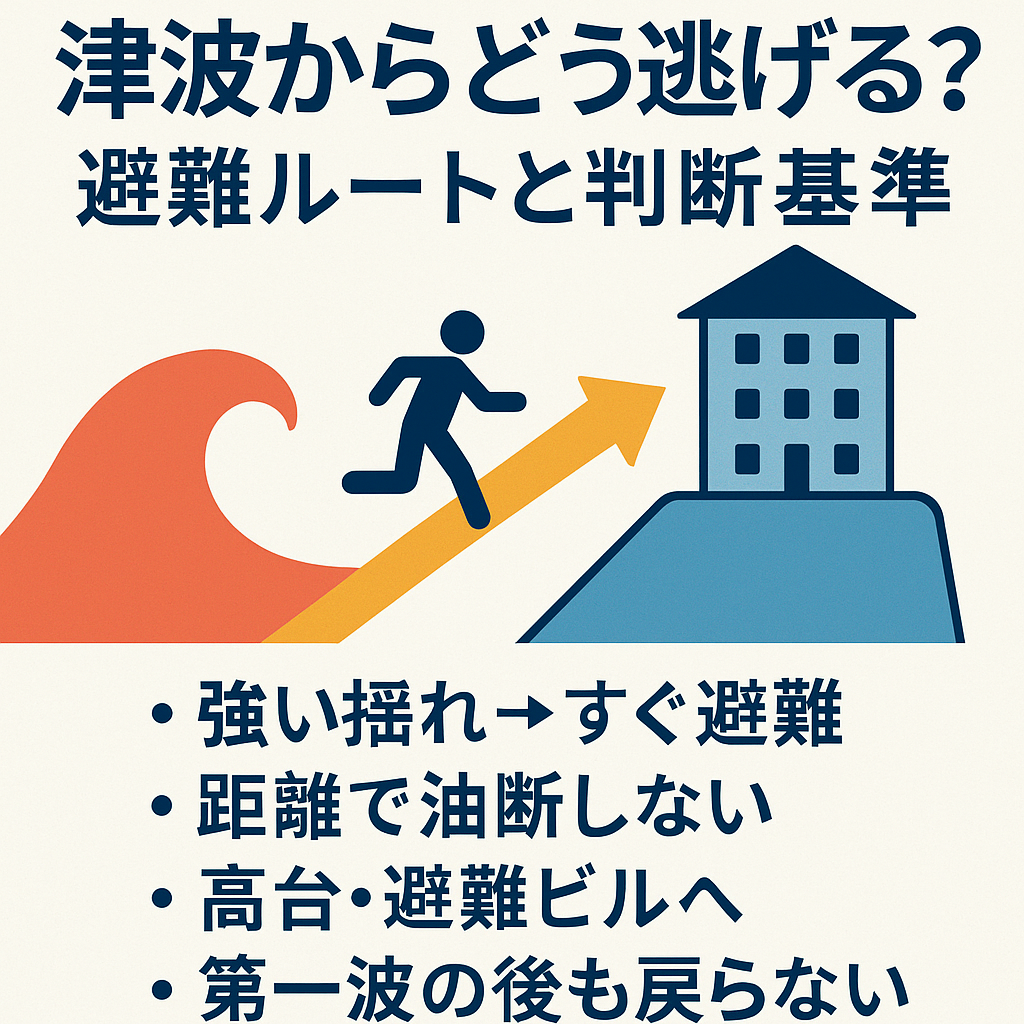

政策の焦点:減り方のデザイン

- 急激な減少を避ける。スピード管理。

- 年齢構成を整える。移民・定住の設計も含む。

- AI×ケアの生産性向上。医療・介護の省人化。

- 税・社会保障を“縮小均衡”に合わせて再設計。

- 地方の再スケール。小さくても回る都市と交通。

結論

人口減は短期的には痛み。

でも長期的には安定に近づく可能性があります。

無理に増やす議論から、減少を前提に設計する議論へ。

それが、これからの日本のリアルな選択肢ですよね。