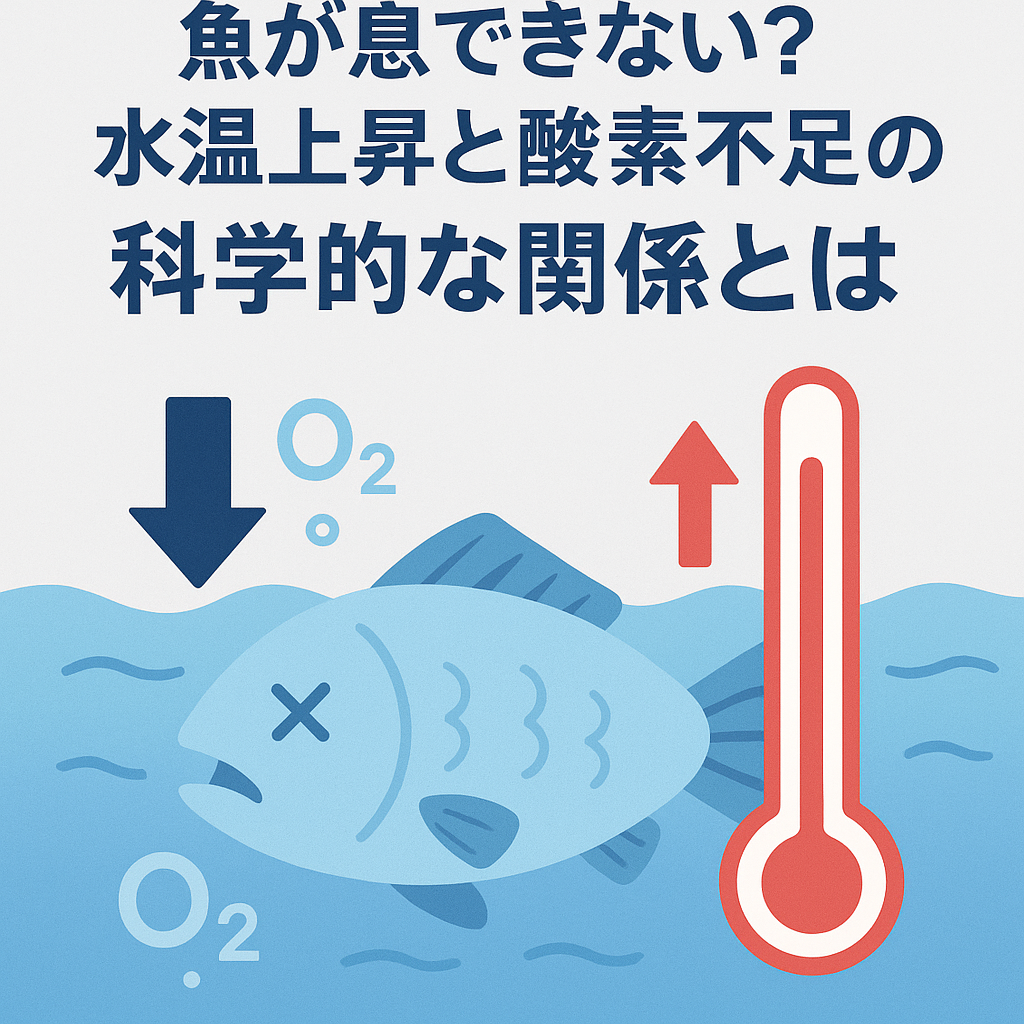

魚が息できない?水温上昇と酸素不足の科学的な関係とは

「あれ、魚が浮いてる…」

2025年7月、山形県東根市の公園で、沼に放たれていた魚が大量に死んでいるのが発見されました。

気温はなんと38度近く。そりゃ暑いわけです。

でも「暑いから魚が死んだ」って、ちょっと単純すぎませんか?

実はそこには、水温と酸素の深い関係があったんです。

水温が上がると、酸素は減る!?

水の中の酸素って、「溶けてる」状態なんですが、

この酸素、水温が高いほど溶けにくくなる性質があります。

たとえば、冷たい炭酸水は炭酸が抜けにくいけど、ぬるいとすぐプシュッと抜けますよね。

あれと同じで、水が温かいと酸素は水から逃げやすくなってしまうんです。

でも魚は逆に、酸素をもっと必要とする

水温が上がると、魚の体温も上がり、代謝が活発になります。

つまり「暑い〜!」と感じてるのは魚も同じ。体を冷やそうとして酸素をもっと欲しがるんです。

でもその酸素が…足りない。

必要な時に限って、手に入らない。これが酸欠の正体です。

そこに追い打ちをかける「水草とバクテリア」

沼や池には水草や藻が生えてますが、これらは夜になると酸素を消費します。

さらに、魚の死骸やフンを分解するバクテリアも酸素を大量に使うんです。

つまり、水温が高い → 酸素が減る → 魚は酸素を求める → 水草とバクテリアが酸素を奪う

…という負の連鎖が起きて、ついに酸欠状態になってしまうんです。

溶解度って何?なぜ水温が上がると酸素が減るの?

「溶解度」とは、液体にどれだけの量の物質が溶けるか、という指標です。

酸素は気体なので、溶けて初めて魚が呼吸できる状態になります。

ここで大事なのが、気体の溶解度は温度が上がると下がるという法則です。

たとえばこんな感じ:

- 0℃の水:酸素 約14.6 mg/L

- 25℃の水:酸素 約8.3 mg/L

- 35℃の水:酸素 約7.0 mg/L

同じ水でも、温度が上がるだけで溶けている酸素が半分近くになるんですね。

水が熱いと、酸素は“逃げていく”

気体はあたたまると分子の動きが激しくなって、水の中にとどまってくれません。

だから「ぬるい沼」では、酸素がどんどん逃げ出してしまうんです。

魚にとっては、まるで富士山の頂上で酸素ボンベなしで走れと言われてるようなもの。

夏の池や沼は「酸欠の危険地帯」

特に池や沼のような水の流れがない場所は危険です。

川なら流れがある分、空気中から酸素が補給されやすいですが、沼はそうはいきません。

しかも表面だけが加熱されるので、底の方は酸素が届かず、酸欠に拍車がかかることもあります。

魚を守るにはどうすれば?

こうした酸欠を防ぐには、いくつかの対策があります:

- ポンプなどで水を循環させる

- 日陰やシェードで水温の上昇を抑える

- 水草や藻の量を適度に管理する

- エアレーション装置などで酸素を供給する

まとめ

「暑い=酸欠」はただのイメージではなく、科学的に説明できる現象です。

地球温暖化が進む中で、水の中の世界もまた厳しい環境になってきています。

「水温が上がると酸素が減る」

この単純だけど大切な事実、ぜひ覚えておいてください。