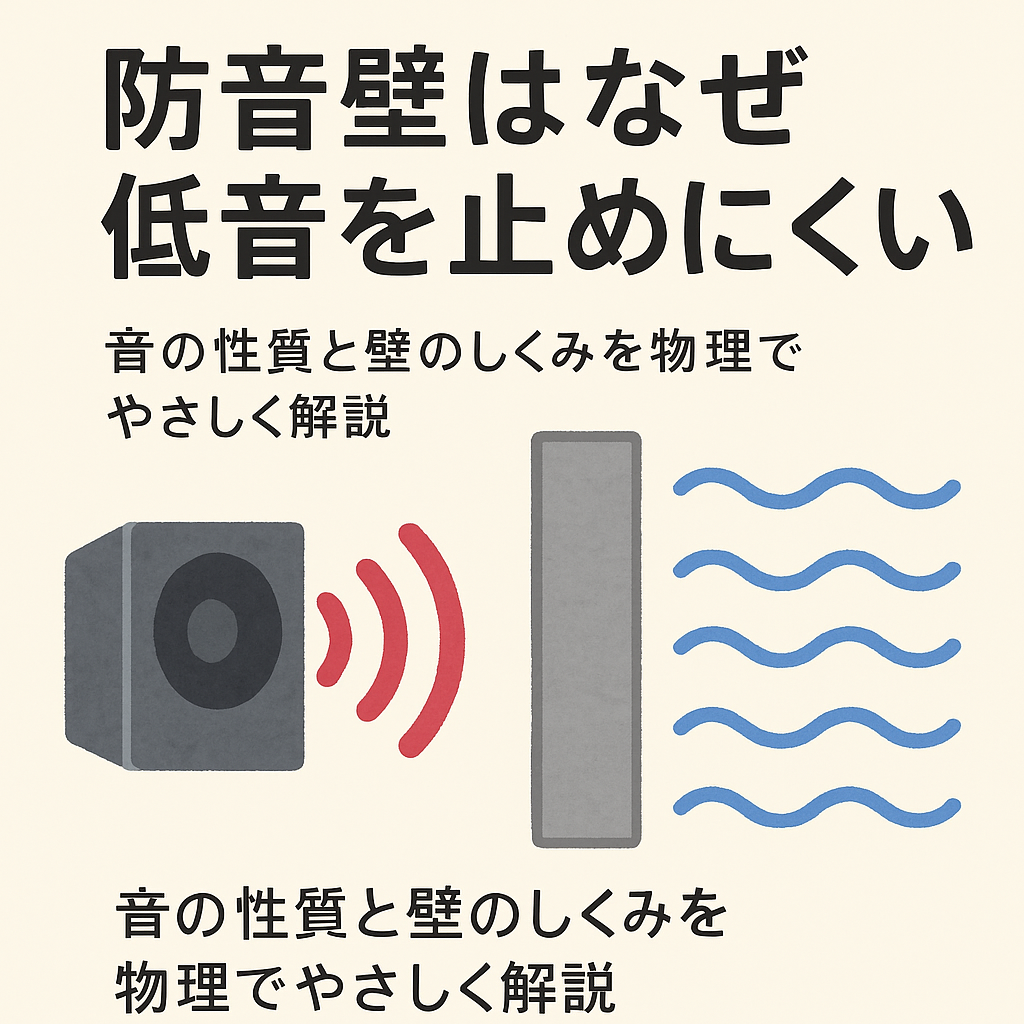

防音壁はなぜ低音を止めにくい?

音の性質と壁のしくみを物理でやさしく解説

高速道路や線路沿いにある「防音壁」。

見た目はしっかりしているのに、「ドーン」「ゴォー」という音が意外と聞こえてくること、ありませんか?

特に低音だけが響いてくる感じ、不思議ですよね。

実はこれ、物理的にちゃんと理由があります。

今回は「なぜ防音壁は低音を止めにくいのか?」を、波長・回折・透過性などのキーワードを交えて、わかりやすく解説します。

■ 音には「波長」がある

音は空気の中を進む波(音波)です。

その音にはそれぞれ「波長」があります。

波長が短い=高音(キンキンした音)

波長が長い=低音(ドーンという音)

たとえば:

- 高音(4000Hz) → 波長は約8cm

- 低音(100Hz) → 波長は約3.4m

この「長さの違い」が、防音壁の効果に大きく影響するんです。

■ 防音壁の役割と限界(数式解説)

防音壁の目的は、騒音を遮断・減衰・反射させて、後ろ側に音が届かないようにすることです。

しかし実際には、音の周波数(=高さ)によって減衰のしやすさが全く違うという問題があります。

▼ 透過損失(Transmission Loss)とは?

音が壁を通過するとき、どれだけ音圧が減るかを示す指標で、次のような近似式があります:

TL ≈ 20 × log₁₀(f) + 20 × log₁₀(m) − 47(f:周波数[Hz]、m:面密度[kg/m²])

この式から分かるのは、

- 周波数(f)が高いほど → TLは大きくなり、音が減衰しやすい

- 壁が重いほど(mが大きい) → 音を通しにくい

つまり、軽い壁+低周波(低音)=透過しやすいという関係がはっきり現れるわけです。

▼ モデル計算で比較してみよう

壁の面密度を10kg/m²と仮定して、以下の2つを比べてみます。

- ケースA:高音 4000Hz

- ケースB:低音 100Hz

それぞれ計算すると:

ケースA(4000Hz)

TL ≈ 20 × log₁₀(4000) + 20 × log₁₀(10) − 47

≈ 72.04 + 20 − 47 = 約45.0 dBケースB(100Hz)

TL ≈ 20 × log₁₀(100) + 20 × log₁₀(10) − 47

≈ 40 + 20 − 47 = 約13.0 dB| ケース | 周波数 | 透過損失(TL) | 音圧減衰の目安 |

|---|---|---|---|

| A(高音) | 4000Hz | 約45dB | 約1/178倍に減衰 |

| B(低音) | 100Hz | 約13dB | 約1/4.5倍に減衰 |

→ 同じ壁でも、高音は大幅にカットされ、低音はかなり漏れてしまうことがわかります。

■ 低音は「回折」して回り込んでくる

回折(かいせつ)とは、波が障害物の影を回り込んで伝わる現象です。

低音は波長が長いため、たとえば:

- 壁の上を乗り越える

- すき間から回り込む

- 反射して別方向からやってくる

こういった「隙を突く」ような性質を持っているため、

壁で完全に止めるのはとても難しいのです。

■ 材質による「透過」も起きている

音波は、壁の素材によっては内部を通り抜ける(透過)こともあります。

特に低音は、空気や金属・プラスチックのような硬い材質でも、ある程度振動を伝えてしまう性質があります。

だから、防音壁がしっかりしていても、「振動として伝わる低音」が聞こえてしまうことがあるんですね。

■ まとめ:低音はしぶとい

- 低音は波長が長く、壁を回り込みやすい(回折)

- 壁を通り抜けることもある(透過)

- 高音は止めやすいが、低音は「しぶとい」

- 実際の計算でも、低音は大幅に漏れることがわかる

つまり、防音壁があっても「低音だけが聞こえる」のは不思議でもなんでもなくて、

音波の物理的性質による、当然の結果なんです。

身近な現象も、こうやって物理で読み解いていくとおもしろいですよね。